社会人インタビュー

科学の限界への挑戦。若宮教授の描く、『持続可能な未来』とは。(後編)

| Writer|古河 秀鴻 |

- 読了目安時間:7分

- 更新日:2018/4/18

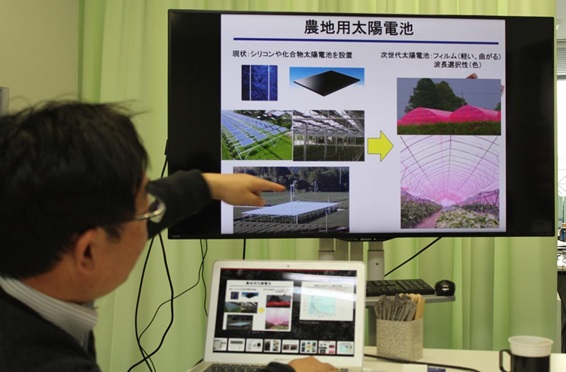

農地を活用した地方発の発電体制を推進する商品を。

-フィルム型ということで、他のものにも転用できるのでしょうか。

他に、ビニールハウスへの応用を考えています。これは、日本に残された平な土地が少ないということも検討理由なのですが、草木の特性も理由になっています。

お二人は「なぜ草木が緑色なのか」ご存知でしょうか。これは植物に多く含まれる色素であるクロロフィルが緑色だからです。そのクロロフィルが緑以外の色の可視光線を吸収し、緑色の光を反射しているから、人間の目には緑に見えるんです。

太陽光は緑色の光の部分が一番エネルギーが強いのですが、それを植物が使っていないのに着目しました。もし草木が黒色なら(全ての可視光線を吸収しているので)、無理な話でしたが。

ビニールハウスで、緑色の光だけを使って太陽光発電をすれば、植物の生育には何の問題もないわけですよね。

そこで応用を考え、京大の農学部および農学研究科付属農場の先生方と連携し、環境省のプロジェクトで実験をしましたが、結果は、なかなかうまくいきませんでした。

植物はそんなに単純な作りではないようで、緑色や紫外線の光がないと、生育が不十分であったり、大きく育っても痩せていたりと、本来の形になりませんでした。

一方で、例えば、レタスなどはむしろ少ない光で十分に育つため、植物のために可視光線全体の30%を透過させ、残りの可視光線は発電に活用する、などの工夫を考えています。

-農業と太陽電池を組み合わせることは画期的ですね。

そうですね。現在では、一時的に畑を太陽光発電に転用することが認められていて、売電も進んでいます。日本には農地が多いですよね。農地、特に休耕地では、僕の考案した、フィルム型の太陽電池は安価に手に入れられるので活躍するのではないかと考えています。

-しかし、農地法との兼ね合いも難しいところですね。(※農地法とは、農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた日本の法律のこと。)

その通りです。よくご存知で。今のライバルは農地法なのです。農地の太陽光発電への転用が大きく進んでしまうと、日本の農業は衰退してしまいますよね。なので、太陽光パネル設置後、3年以内に農地から撤去することが定められています。

しかし、農業従事者に聞く話だと、農業はコストに見合った利益がなく、儲からない。一方、太陽光発電に転用した場合、売電で年間に300〜400万円もの収入がある。

そういった中、農業と太陽光発電を並行して行おうと考える人が多くいます。しかし、農地法があることで、太陽光発電に踏み出すことが制限され、農家の方々は、厳しい状況を打開できずにいるわけです。

-では、農家への普及は現実的に可能なのでしょうか。

今の太陽電池は、重く、とても自分で設備するのは難しいです。しかしフィルム型だと話は変わります。

農家の方は、自分でビニールハウスのビニールを張り替えていますが、それと同じ要領でフィルム型の”若宮太陽電池”を貼り付けて貰えればと考えています。

将来はホームセンターに置いてもらえるぐらい、安く提供しようと考えています。故障しても、すぐに買い換えられるので、リスクも大幅に軽減できますから。

なので、寿命としては、今の数十年持つタイプのシリコンの太陽電池と違い、5年使えれば良いかなと考えています。

-お話にあがった例以外にも、たくさんの応用ができそうですね。

そうですね。実際に実用化を視野に入れて進めているものに、携帯のモバイルバッテリー、災害用のテントや僻地の医療現場などへの電源供給があります。コンセントのない場所では、太陽光発電はかなり有効ですから。

-それでは、ここからさらに話の幅を広げて、日本での太陽光発電の産業の展望について、ご意見は御座いますでしょうか。

経済学の視点で面白い話を、京大の経済の教授に聞いたことがあります。ドイツにおけるエネルギーの話なのですが、ドイツでは、地方自治体が主導して太陽光発電を進めていて、その地方自治体に直接お金が入る仕組み(シュタットベルケ)を導入しているようです。

※シュタットベルケ(Stadtwerke)とは、ドイツにおける、エネルギーを中心とした地域公共サービスを担う公的な会社。

そのシステムの強みは、発電した地域にお金が入るので、その地域の活性化に繋がるということです。

日本では、仮に地方で太陽光発電を進めても、都市部にある電力会社の本社にお金が入りますよね。それでは発電をした地方自治体の財政改革に繋がらない。

ドイツのモデルを日本でも導入できたら、太陽光発電の産業構造は変わるのかなぁとも感じましたね。

そういう点も、経済学を専攻している君たちに期待していますよ。

※聞き手、ライターの古河は京大経済学部所属の学生。

>> 次頁「学歴ではなく、必要とされる能力を。」

最新情報をお届けします

Twitter で[公式] ビックイヤーをフォローしよう!

Follow @bicyear関連記事

ランキング